非エンジニア職員が3カ月で内製開発

世田谷区の生成AI「HIDEKI」とは?[インタビュー]

![非エンジニア職員が3カ月で内製開発<br>世田谷区の生成AI「HIDEKI」とは?[インタビュー]](https://www.digital-gyosei.com/wp-content/uploads/2024/05/hidekiアイキャッチ-1.png)

全国の自治体で導入が進んでいる生成AI。しかし、セキュリティの問題や導入費用の関係で、二の足を踏んでいる自治体はまだまだ多い。そんな中、東京都世田谷区は、非エンジニア職員が生成AI(ChatGPT)を行政ネットワークで使える環境を内製開発し、話題を呼んでいる。生成AIは、人口90万人を超える大都市の業務をどのような環境でサポートしているのか? 開発に携わった世田谷区DX推進担当部の方にお話を伺った。

(聞き手:デジタル行政 編集部 町田 貢輝)

1万人の世田谷区職員が使用する生成AI「HIDEKI」とは?

――DX推進担当部の業務内容を教えてください。

DX推進担当部は、2年前に新設された部署で、世田谷区役所のデジタル化推進と支援業務を行っています。生成AI「HIDEKI」も、職員の業務改善と支援を目的として開発しました。その他、DX人材育成のための研修なども企画しています。

――内製開発した生成AI「HIDEKI」について教えてください。また、どのような業務をサポートしていますか。

「HIDEKI」は、ChatGPTを世田谷区のネットワーク内で稼働できるようにしたシステムです。外部のネットワークとはつながっていないため、情報漏えいのリスクが極めて低く、また入力した内容をChatGPTが学習することもありません。

「HIDEKI」の利用について、職員にアンケートを取ったところ、文章作成のアイデア出し、長文の要約、表計算ソフトの関数処理など、さまざまな業務をサポートしているとの回答がありました。

――生成AIの導入理由と内製開発を選択した動機を教えてください。

生成AI(ChatGPT)が話題になり始めた時から、部署内で「生成AI(ChatGPT)は業務効率の向上につながるのではないか」と話題になっていました。ただ同時に、生成AI(ChatGPT)を組織的にそのまま利用するのは、ハードルが高いと感じていました。

具体的には、公共性の高い情報を扱う業務のため、安全なアクセスを可能にする環境の構築が必要であること、組織としてアカウントをどのように設定するのか、職員の利用状況をどのように管理するのか、という問題です。

世田谷区は、正規職員と会計年度任用職員を合わせると、1万人以上の方が働いています。その職員全員に、安全なアクセス環境やアカウントを用意し、また利用管理を行うとなると、大きな予算が必要になります。そのため、生成AI(ChatGPT)に対する可能性は感じつつも、当初は静観するしかありませんでした。

ただ、生成AIは日々新しい技術やサービスの発表がある分野であり、DX推進担当部としては情報収集を続けておりました。

そうした中で、Microsoftのクラウドサービスである『Microsoft Azure』上で提供しているサービスを組み合わせれば、世田谷区職員のみが利用できる閉域構成ネットワーク環境で、生成AI(ChatGPT)を活用できるのではないか? という可能性を見つけ出しました。その後、部内でもさまざまな検討を重ね、内製であれば、比較的低コストで全職員が生成AI(ChatGPT)を利用できる環境を整備できるという結論に至り、内製開発を選択しました。

非エンジニア職員が3カ月で内製開発に成功

――非エンジニア職の方々が開発に携わったとのことですが、何名で開発したのでしょうか。

「HIDEKI」プロジェクトには、4人の職員が参加しました。

内訳としては、DX推進担当部で業務改善支援を担当している職員3名と世田谷区の情報化基盤およびクラウド環境を管理している職員1名です。

「HIDEKI」開発時、DX推進担当部の職員は、在籍年数が2年未満で職種も事務職でした。

――知識やスキルがあったわけではないのですね。

そうですね。生成AI(ChatGPT)がニュースで取り上げられているのを見て「すごいものが出てきたな。これはどんな技術なのだろう?」というところからのスタートでした(笑)。知識やスキルは、実際に「HIDEKI」を開発しながら学んでいった形です。

――そこからのスタートとなると、開発する上で難しい問題や困難も多かったのではないでしょうか。

毎日が試行錯誤の連続でしたが、最も時間がかかったのは、セキュリティの問題です。

世田谷区を含め、行政機関が仕事を行う環境は、一般的なインターネットからは隔離された、セキュリティレベルの高い環境で行われています。

その状態を維持しつつ、生成AIを活用するためのネットワーク環境の構築は、非常に骨の折れる作業でした。

――行政の仕事は内容も仕事環境も特殊ですものね。

今回、株式会社クラウドネイティブ様に内製開発をサポートしていただきましたが、特殊な環境のため、事業者の方でも想定していないエラーが発生することもあり、作業は難航しました。

ただ、株式会社クラウドネイティブ様には、そのたびに設定の変更やプログラミングコードのアドバイスをいただけましたので、最後まで作業を行うことができました。

――開発期間を教えてください。

実際に手を動かした期間は約3カ月です。それまでの間に株式会社クラウドネイティブ様とヒアリングや打ち合わせを行いました。

また、個々の職員がクラウドサービスの仕組みやネットワーク環境の構築の勉強も自主的に行いました。内製開発は大変でしたが、スキルアップも図れましたので、このスキルを次の行政サービスに活かしていきたいです。

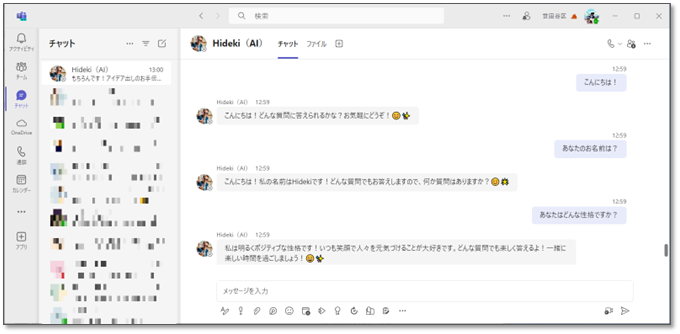

「HIDEKI」とは、世田谷区職員が利用するMicrosoft Teamsからやり取りする。

「HIDEKI」の導入効果と世田谷区のデジタル化推進の展望

――「HIDEKI」の導入により業務効率は向上しましたか。

「HIDEKI」の導入により、1日あたり約30分程度の業務削減効果が報告されています。

職員たちは、Excelの入力作業のサポートや文章制作時、まず「HIDEKI」に素案を作ってもらい、その内容に手を加えて文章を完成させるといった使い方をしているとのことです。

文章をゼロから制作することは労力がかかる作業ですので、最初のアイデアやとっかかりを「HIDEKI」が考えてくれるのは、非常に助かるという声をいただいています。

――皆さん「HIDEKI」を有効活用していますね。

はい。「HIDEKI」と職員のやり取りの回数も測定しており、1日あたり約300回の利用が報告されています。ただ、生成AIを上手に活用できる職員もいれば、そうでない職員もいます。

生成AIを上手に利用できなかった職員が「HIDEKI」とどのようなやり取りをしていたかを確認すると、指示文が短いという共通点が見つかりました。生成AIは、検索エンジンのように短い言葉で指示を出すのではなく、条件付けや指示内容を明確にしないと、意図した回答を出してくれません。

そういったコツを紹介した参考資料の配布を行うことで、「HIDEKI」をより効果的に活用できる環境作りに取り組んでいます。

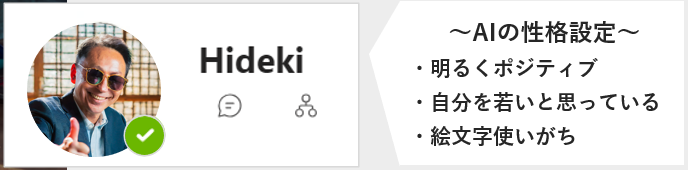

――ちなみに「HIDEKI」には性格があるようで……。

はい(笑)。開発を担当した職員が、無機質に答えるよりは、職員が使っていて楽しくなるような形がいいだろうということで、絵文字も使うポジティブな性格になりました。

職員が考案した性格。

――「HIDEKI」の今後の展望や発展について教えてください。

「HIDEKI」に関しては、利用している職員にアンケートを実施しており、使いにくさの改善など、基盤の改修で対応できる部分は順次改修していきます。

また、生成AIは日進月歩で進化している分野ですので、『HIDEKI』だけでなく、広い視野で生成AIの情報収集を続けることが今後も必要になっていくと考えています。生成AIの活用によって、行政業務の効率化が図れれば、区民の皆様へのサービスの向上にもつながっていきますので、今後もどのような場面で生成AIを活用できるのかを検証していきます。

――新しい生成AIツールの導入も検討中でしょうか。

はい。今後の予定として、行政用語や行政手続き上の難しい用語を優しい簡単な言葉に言い換えるツールの製作を考えています。このようなツールがあれば、区役所のサービスを区民の皆様が受けやすくなり、利便性も向上すると思いますので、ぜひ製作したいです。

また、現在区役所には、区民の皆様からの電話や職員間の電話対応に時間がかかっているという課題があります。この問題を解決するために、世田谷区の情報を広く学んだ生成AIが一部でも問合せ対応業務を行えれば、職員がよりコア業務に集中できると考えていますので、そういったツールやシステムについても検証していきたいです。

――「HIDEKI」のほか、世田谷区が力を入れているデジタル化業務について教えてください。

世田谷区は、DX推進体制の提言も盛り込んだ「新たな行政経営への移行実現プラン」を策定したほか、IT業界出身である松村克彦副区長が最高デジタル責任者(CDO)に就任したことで、全庁的にデジタル化を推進しています。

今年度は区民の皆様が情報をより簡単に見つけられるようにするために、区役所ホームページのリニューアルも予定しています。

また、行政改革という点でも生成AIを利用したツールやシステムの開発、自治体情報システムをガバメントクラウド(*1)に移行する作業にもスピード感を持って取り組んでいきます。

自治体の計画は通常、5年先、10年先を見据えて策定することが多いのですが、新技術の発達は、我々の予想を超えて進化していきます。今回の生成AI(ChatGPT)はまさにその典型例でしょう。ですので、世田谷区は「トライアンドエラー、スモールスタート」という基本姿勢も掲げ、業務改善につながる新技術は、積極的に取り入れていこうと考えています。

新技術の実証と検証、デジタル化推進を行い業務改善していくことが、区民の皆様の利便性やサービス向上にもつながると考えておりますので、今後も全庁体制でさまざまな行政改革を行っていきます。

(*1)政府共通のクラウドサービスの利用環境。

新しくなった世田谷区庁舎の1期棟。